لا تكتفي مسرحية الانفصال بسرد مأساة عائلية، بل تقترح أنطولوجيا للزمن المسرحي

لا تكتفي مسرحية الانفصال بسرد مأساة عائلية، بل تقترح أنطولوجيا للزمن المسرحي

محمد سيف/بريس

يشكّل عرض مسرحية “الانفصال” على خشبة مسرح البوف الباريسي (Les Bouffes Parisiens) حدثًا ثقافيًا نادرًا يعيد إلى الأذهان سؤال العلاقة بين الكتابة الأدبية والتمثيل المسرحي في فرنسا المعاصرة. فالنصّ الذي كتبه كلود سيمون (1913–2005)، الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1985، يعود بنا إلى قلب مشروع “الرواية الجديدة” الذي أعاد تعريف وظيفة السرد واللغة معًا.

ينتمي كلود سيمون إلى التيار الذي أسّسه كتّاب أمثال ألان روب-غرييه ونتالي سارّوت وميشيل بوتور، والذين رأوا في الرواية حقلًا للتجريب اللغوي لا مجرّد وعاء للحكاية. وكما أشارت ناتالي سارّوت في كتابها عصر الشك (1956)، فإن الكتابة في هذا التيار ليست تمثيلًا للعالم بل خلقٌ له من داخل اللغة نفسها. من هذا المنظور، تبدو مسرحية “الانفصال” امتدادًا حيًا لهذا التصوّر، إذ تتحوّل الجملة عند سيمون إلى فعل وجودي، والجسد المسرحي إلى مرآة للوعي الإنساني المتشظّي.

كتب كلود سيمون المسرحية عام 1963، مستلهمًا مادتها من روايته العشب (1958)، لكنه لم ينشرها في حياته. ظلت حبيسة الأرشيف إلى أن صدرت عام 2019 عن منشورات لو شِمان دو فِر، لتصبح اليوم مادة لإعادة التفكير في العلاقة بين الأدب والمسرح، بين اللغة والحدث. فـ”الانفصال” ليست مسرحية بالمعنى التقليدي، بل نصّ يتقصّى في بنيته كيف تُترجَم الذاكرة إلى خطاب، وكيف يُصاغ الموت عبر اللغة.

• ألان فرانسون: الإخراج بوصفه قراءة

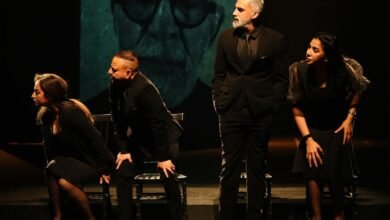

قدّم المخرج ألان فرانسون، المعروف بحساسيته الجمالية الدقيقة في التعامل مع النصوص المعقّدة، رؤية إخراجية تعتمد على ما يسميه النقّاد الفرنسيون “المسرح المُصفّى” (théâtre d’épure)، حيث يُختزل كلّ عنصر بصري إلى حدّه الأدنى كي تبرز اللغة كفاعلٍ درامي مستقل.

الديكور الذي أبدعه جاك غابل يتكوّن من مشهدين متقابلين لحمّامين متوازيين، يُمثّل كلٌّ منهما جزءًا من العائلة ذاتها: سابين وبيار (كاترين هييغل وألان ليبول)، وجورج ولويز (بيار-فرانسوا غاريل وليا دروكر). هذا التوازي المكاني ليس مجرّد اختراع بصري بل هو ترجمة جمالية لبنية النص، الذي تجري أحداثه المسرحية في فضاء مغلق (huis clos) داخل حمّامين فسيحين يفصل بينهما جدار رقيق، حيث نتابع قصتين متوازيتين لأزمتين زوجيتين، في فضاءين منفصلين متجاورين، كصورتين متوازيتين في مرآة واحدة: الوالدان في جهة، والابن مع زوجته في الجهة الأخرى.

اعتمد فرانسون إيقاعًا بطيئًا محسوبًا بدقة، يقوم على الوقفات الطويلة والانتقالات الصامتة بين الجمل. الصمت هنا ليس فراغًا بل أداة تعبيرية تُوازي الكلمة في حضورها. بذلك يحقق المخرج ما وصفه أنطوان فتيز بـ “المسرح الذي يُسمِع اللغة وهي تفكّر” (Le Théâtre des idées, 1991)، حيث يتحوّل الكلام إلى فعلٍ ذهني محسوس. أما الإضاءة، فتنزلق تدريجيًا من البياض البارد إلى الرمادي الداكن، ما يُضفي على المشهد إحساسًا بالانطفاء البطيء، وكأن الزمن نفسه يحتضر فوق الخشبة.

يؤكد فرانسون في مقابلاته المسرحية أنّه يستوحي هذا النوع من “التقليل المسرحي” من أعمال جان بيار سارّازاك (Poétique du drame moderne, 2012)، حيث يصبح كل تفصيل – حركة، صمت، نظرة – جزءًا من الجملة الدرامية الكبرى.

• الفضاء والديكور: هندسة الذاكرة

يشكّل فضاء العرض أحد أهم مفاتيحه الدلالية. فالحمّامان المتوازيان اللذان صمّمهما جاك غابل يعكسان فكرة العزلة والتكرار: مكانان يتجاوران دون أن يلتقيا فعليًا، كما لو أنّ كلّ شخصية تعيش انعكاسها في الآخر.

يصف غابل في أحد حواراته الفضاء المسرحي الذي أنجزه لآلن فرانسون بأنه “هندسة للذاكرة”، حيث لا وجود لمكان واقعي بل لبنية ذهنية تتحرك فيها الشخصيات كظلال تتناوب على الحضور والغياب. الإضاءة المائلة نحو اللون الرمادي تُحوّل الجدران إلى سطح للزمن، فيما تتوزع الأصوات في تباين محسوب يجعل من كل ضربة ماء أو صوت باب حدثًا وجوديًا مصغرًا. هكذا يتحول المكان إلى ما سماه بول ريكور في الزمن والسرد (1983) “بنية التأويل الزمني”، أي فضاءٍ يعيد صياغة الزمن داخل الفعل الإنساني نفسه.

• الجسد واللغة: كاترين هييغل وتجسيد النص

منذ دخول كاترين هييغل إلى المسرح، ينقلب إيقاع العرض رأسًا على عقب. أداؤها الدقيق والمشحون بعاطفة مضبوطة يمنح النص توتره الجمالي، فهي تُجسّد التناقض الإنساني بين الرقة والانفعال، بين الرغبة في الحياة والاعتراف بالموت. هييغل، التي تمرّست طويلًا في الكوميدي-فرنسيز، تُقدّم نموذجًا لما وصفه أنطونان أرتو في المسرح وقرينه (1938) بـ “الممثل الذي لا يقول النص بل يتجسّده”. جسدها يتحوّل إلى لغة ثانية تُعيد إنتاج ما يكتبه سيمون بالنثر — لغة نابضة تُترجم الصمت إلى حركة، والذاكرة إلى أنفاس متقطعة.

من خلال هذا الأداء، تبرز هييغل البعد الإنساني العميق في كتابة سيمون، حيث الألم لا يُقدَّم كموضوع بل كتجربة حسية. وحين تتجاور شخصيتها مع الممرضة العجوز (كاترين فيران) في مشاهد الاحتضار، يبدو المشهد كأنّه لحظة “استحضار للزمن في جسدٍ متعب”، على حدّ تعبير موريس بلانشو في الكتابة عن الفناء.

• شعرية الإيقاع والضوء

من أبرز عناصر العرض استخدام الضوء كعنصر درامي لا كمجرد إضاءة تقنية. فالإضاءة تنتقل وفق نبض الشخصيات: حين تتكلم هييغل، يتكاثف الضوء من جهة، بينما تخفت الجهة المقابلة تدريجيًا، كأنّ الفضاء يتنفس مع الكلمات. يخلق هذا التفاعل بين الصوت والضوء إيقاعًا داخليًا يجعل المشاهد يعيش تردّدات النص بين الأمل والانطفاء. هكذا يتحقّق ما وصفه رولان بارت في مقالات نقدية (1964) بـ “درامية اللغة”، حيث تتحول الكلمة إلى حدث جسدي، والمشهد إلى جملة لغوية ممتدة.

• خاتمة: من الرواية إلى مسرح الوعي

يمثّل عرض “الانفصال” إعادة اكتشافٍ لمسرح ممكن داخل مشروع كلود سيمون، مسرح يتجاوز حدود الحكاية ليبلغ تخوم الفكر. في إخراج ألان فرانسون وأداء كاترين هييغل، نلمس كيف يمكن للغة أن تُصبح جسدًا، وللجسد أن يُصبح كتابةً حيّة. إنها تجربة تُعيد وصل الأدب بالمسرح عبر مفهوم “مسرح الكتابة” الذي تحدّث عنه بارت — أي المسرح الذي يُقدَّم فيه النص لا ليُروى بل ليُختَبَر كحضورٍ ميتافيزيقي. بهذا المعنى، لا يقدّم العرض مجرد تراجيديا عائلية، بل يقترح أنطولوجيا للزمن المسرحي: لحظة تتقاطع فيها الذاكرة واللغة والجسد في وحدة شاعرية نادرة، تذكّرنا بأن المسرح، في جوهره الأعمق، ليس تمثيلًا للحياة، بل طريقة أخرى لتجربتها.