الجدار .. المسرح العراقي الجديد في مواجهة الكولونيالية الحديثة

الجدار .. المسرح العراقي الجديد في مواجهة الكولونيالية الحديثة

بقلم ؛ أرسلان درويش

كوردستان – العراق

في زمن تتداخل فيه بقايا الماضي الاستعماري مع أشكال الحاضر المتحوّلة، وتنبعث فيه الكولونيالية الحديثة بوصفها نظامًا ناشطًا في الوعي قبل الواقع، وفي الرمز قبل الفعل، يأتي عرض (الجدار)* للمخرج العراقي ( سنان العزاوي) ليشكّل موقفًا مسرحيًا معرفيًا قادرًا على إعادة طرح سؤال بالغ الخطورة: كيف يتغلغل الفعل الكولونيالي في المجتمع، وكيف يتحوّل من هيمنة عسكرية مباشرة إلى بنية اجتماعية مستترة تستمر في التحكم بالتصورات واللغة ومفاصل السلطة والعلاقات اليومية؟ في هذا السياق، يقدّم العرض خطابًا فنيًا وفكريًا يؤسّس لأشتغال معرفيّ صاخب، حادّ، وجماليّ، خصوصًا أنه جاء مترافقًا مع مشاركته في مهرجانات عربية مرموقة، كان آخرها مهرجان أيام قرطاج المسرحية، الذي توج فيه ب(تانيتات)ذهبية وفضية واحتفاء فني كبير. وقد توج العام الماضي بجائزة أفضل عرض متكامل في المسابقة الدولية لمهرجان بغداد الدولي للمسرح في دورته الخامسة.

شكّل عرض (الجدار) في لحظته المسرحية التي تجلّى فيها أول مرّة على خشبة مسرح الرشيد في بغداد 2024، أحد أهم التحولات الجمالية التي عرفها المسرح العراقي في العقدين الأخيرين؛ تحوّلًا لا ينبع من محض اختلاف شكلي أو انزياح تقني، بل من قدرة العرض على تأسيس أفق تعبيري جديد، يضع التجربة المسرحية العراقية أمام ضرورة إعادة التفكير في أدواتها، ورؤاها، ومنظوماتها الإدراكية، وفي كيفية صياغة خطابها الجمالي بوصفه جزءًا من بنيتها الثقافية والاجتماعية والسياسية .

فالمسرح العراقي، منذ ستينيات القرن الماضي، لم يكن مجرّد فن سردي أو أداة محاكاة، بل مختبراً فكريًا صاغ ملامحه عبر مزج المحلي بالكوني، وتوسيع حدود الجسد والفضاء والرمز ليصبح قادراً على قول ما يستعصي على القول. وقد أنتجت هذه المختبرية تقليداً راسخاً من السعي إلى تفجير البنية الدرامية، وتجاوز الإطار الواقعي نحو انزياحات بصرية وفلسفية جعلت من الخشبة مكانًا لإعادة كتابة الوجود.

هذا الإرث لم يكن معزولاً عن التحولات الاجتماعية والسياسية التي عصفت بالعراق؛ بل كان في تماسّ مباشر معها، يلتقط توتراتها ويعيد تشكيلها ضمن لغة جمالية مشبعة بالتجريب. ومع مرور العقود، تعمّقت هذه النزعة، وصار المسرح العراقي أكثر ميلاً إلى التأويل منه إلى التمثيل، وإلى تفكيك الزمن لا مجرد سرده، حتى بات يمكن القول إنّ المسرح العراقي يحمل في داخله نزعة مقاومة راسخة؛ نزعة تحوّله باستمرار من فن أدائي إلى مشروع تأويلي للوجود ذاته، حيث يُفهم العرض بوصفه اقتراحًا معرفيًا لا يقلّ أهمية عن كونه بنية جمالية.

وقد ظل المسرح العراقي يراهن على الجسد والصورة كرافعتين معرفيتين. غير أن (الجدار) يعيد تحديث هذا الإرث عبر حساسية حداثوية أكثر التصاقاً بخطاب الأزمة المعاصرة. فالعرض يشتبك مع الذاكرة العراقية المُنهكة، مع طبقات الحرب، مع هشاشة الفرد أمام البنى القمعية، ومع التحولات الاجتماعية التي تآكلت فيها الثقة وانكشفت فيها الهويات. ومن خلال هذا الاشتباك، ينجح في تحويل المسرح من شاهد إلى فاعل، من ناقل إلى منتج للوعي، وهو ما يشكّل امتداداً حول وظيفة المسرح في إعادة تشكيل المخيال الجمعي زمن الأزمات.

من هنا يأتي (الجدار) كامتداد طبيعي لذلك الإرث: ليس عرضاً يروي حكاية أو يعيد تشكيل واقع اجتماعي فحسب، بل عرضٌ يعيد صياغة علاقتنا بالوجود، ويُدخلنا في تماسّ مع السؤال الإنساني الأعمق حول الحرية، والهوية، والمحو، والذاكرة. إنّه يعيد فتح الجرح الكولونيالي والداخلي معًا، ويفضح، عبر لغته السينوغرافية والجسدية، صور التغلغل الكولونيالي التي ما تزال تعتم البنية القيمية والثقافية لمحليّتنا، وتعمل ـ في الخفاء ـ على إعادة إنتاج الخضوع والمنظومات التي تدجّن الخيال.

وبهذا المعنى فإنّ (الجدار) ليس نصًا مسرحيًا ولا عرضًا فحسب، بل استئنافٌ لرحلة المسرح العراقي نفسه: رحلة البحث عن معنى في عالم يزداد انزلاقًا نحو الصمت، ورحلة مقاومة لطبقات القمع التي تتناسل من التاريخ كما من الحاضر. إنه يضع المتلقي أمام إرث مسرحي ووجودي في آن، ويدعوه إلى التفكير في المسرح لا كفنّ، بل كجهازٍ لكشف العتمة، وتحرير الذات من آثار التاريخ التي ما تزال تعمل داخلها حتى اللحظة..

يدون الكاتب المسرحي ( حيدر جمعة) نصَّه كما لو أنّه يستدعي اللغة من منفاها الأخير؛ لغةٌ لا تُقال بل تُنتزع من صمتٍ كثيف. نصّ لا يعترف بمهادنة، ولا يُقيم وزنًا للبلاغة المألوفة. إنّه نصّ يُشعل السؤال لا ليُنير الطريق، بل ليحرق العتمة التي اعتدناها، مُحاصرًا كلّ يقين حتى يتهشّم تحت وقع ارتيابه.

هذا النصّ لا يكتفي بكشف المتغاضى عنه؛ إنّه ينزل إلى أعمق طبقاته، يُقلّب تربة الجرح، يفتح نفقًا بين الخطيئة والقداسة كأنّهما وجهانٍ لذات الحنين المُستنزَف. في هذه المنطقة المشبوهة، تُرى السلطة وهي تنهش آخر ما تبقّى من الضمير، ويطفو الألم الأنثوي كروحٍ سُجنت طويلًا في سرداب التاريخ، روحٍ تُمسك بخيط الضوء ولا تسمح له بالتلاشي. أمّا العار الجمعي، فينهض هنا كمرآة غائمة، كلّما اقتربت منها اتّسع صدعها، كأنّها تُعيد تشكيل الجماعة وفق فزعها القديم.

الجدار، في هذا النص، ليس مادّةً ولا معمارًا؛ بل كينونة تتثاقل فوق الزمن. جدارٌ يتنفّس خرابه، ينهض كقاضٍ أعمى يرى بالبصيرة لا بالبصر، يمدّ يده الباردة نحو الأجساد ليعيد صياغتها وفق ذاكرةٍ مجروحة، ويُخرج من الشقوق ما تحاول اللغة ذاتها حجبه. إنه جدارٌ تُقيم فيه الهوية مكيدتها، وتختبئ في تجاويفه حكاياتٌ نُسيت عمدًا، كأنّه الأرشيف المظلم للضمير الإنساني.

كل شخصية في النص ليست شخصية، بل شرخٌ يتكلّم؛ صيحةٌ محتبسة في جسد الجدار. وكل شرخ هو وثيقة بلا تاريخ، شهادةٌ تضيء لأنّها خرجت من ظلامٍ أعمق من أن يُمحى. هكذا يتحوّل النصّ إلى خرائط ندوب، كلّ ندبة تفتح بابًا، وكلّ باب يقود إلى جرح أكبر، حتى يغدو القارئ نفسه جزءًا من هذا الجدار ؛ شاهِدًا، ومشهودًا عليه في آن واحد.

إنّ خصوصية نص (الجدار) تكمن في قدرته على تحويل البنية الاجتماعية العراقية إلى متوالية درامية مفتوحة. فالنص لا يشتغل على حكاية واحدة، بل على شبكة من الحكايات التي تتقاطع وتتجاذب وتتنافر، مثل جروح تمتد عبر طبقات المجتمع:

فتاة خدعها حبيبها ومن ثم زوجها؛ جسدها أُطعم وأُهمل في الوقت نفسه، لتصبح مادة للاستغلال، أداة قسرية في لعبة السيطرة والتملك، ليتحول حلمها بالحب إلى سردية استعباد مستمرة. تليها حكاية امرأة أخرى أُجبرت على تبادل الزوجات، حيث يصبح الجسد ساحة للسلطة الذكورية، والروح سجينة العادات القمعية، والعلاقات الجنسية وسيلة لتمرير القهر.

أخرى تحلم بالطيران، لكن أخاها يقيم على جسدها مصائد الإدمان والتخدير والاغتصاب، ليُجبرها في النهاية على زواج قسري منه، فتتحول أحلامها إلى شبكة من الأسرار والكبت، ويصبح الجسد مذبحًا للخيانات العائلية والنكبات الصغيرة التي تتراكم في الذاكرة. في زاوية أكثر سوادًا، فتاة أخرى تحمل في رحمها جنينًا من والدها، تكرارًا للاغتصاب، إرغامًا على الطاعة، ليصبح الجسد فضاءً للصمت المطبق والجرح المعمّق، وذاكرة للعنف الأبوي الذي يعيد إنتاج ذاته في كل جيل.

وأمرأة أخرى ، استدرجها رسام إلى مرسمه، فرفضت الخضوع؛ وجسدها صار شاهدًا على القسوة، فحرق وجهها، فتثور فتقتل مرتكب الجريمة، فتتحول لوحة الفرشاة إلى أداة انتقام، وتصبح الحياة والموت محاولات لنقد جسدي مباشر. وأخرى، متزوجة من رجل مدمن على الإباحية، ترى جسدها يستخدم كمرآة للرغبات الشاذة، وفضاء لاختبار الحدود بين الحرية والاستعباد، بين الشهوة والتحكم.

هناك أيضًا امرأة تحاول أن تنقذ بناتها من والدهن المغتصب، لكن الغرق يبتلعها، موتها شهادة على استحالة النجاة في عالم يبتلع القوة والنية الطيبة، بينما امرأة أخيرة تتستر بالدين، تردد ترديدات متصوفة، لكنها تحمل داخليًا القسوة والدهاء، محاولة حماية الذات والهيبة في عالم فاسد.

وسط هذا المشهد النسوي، يقف الرجل المتحول، المخنث، الخادم أو المشرف على المكان. رجلً صاغته صدمة الطفولة المبكرة؛ اغتصاب في عمر أربع سنوات شكل وعيه الجسدي والنفسي. هذا الجسد الذكوري، المتحول، ليس مجرد عنصر صادم، بل جهاز قراءة للذاكرة، لأثر الانتهاك المبكر الذي يعيد إنتاج ذاته في كل علاقة، كل فعل، وكل مكان على الخشبة.

كل الحكايات تتقاطع، لا في تسلسل زمني تقليدي، بل في شبكة من التوازي والتضاد، حيث يصبح الجدار نفسه كائنًا حيًا: يقرأ، يختبر، يمتحن الضمير، ويعيد ترتيب مفهوم الحرية والهوية. الأجساد، النسائية والذكورية، تتحرك ككتابة حية، كصوت للصمت، كأداة نقد للمعايير الاجتماعية المغلقة، لكل تربية قسرية، لكل ممارسة تحكمية، ولكل أثر كولونيالي أو سلطوي مزروع في الأعماق.

الجدار، إذًا ليس مجرد فاصل مادي، بل آلة كشف مستمرة؛ كل شخص خلفه أو أمامه، كل حركة جسدية، كل انكسار أو صرخة، كل صورة ضوئية وصوتية، تتحول إلى تجربة معرفية – وجودية. الترتيب غير الخطي للحكايات يسمح للمتلقي بالغوص في عمق الصدمة، واستكشاف التداخل بين العنف والسيطرة، بين الطفولة والسلطة، بين الصمت والتمرد، في مشهدية تهدم التوقعات وتعيد تشكيل الفضاء المسرحي كجسد حي، متنفس للوعي الجمعي، ومرآة لتراكمات القهر التاريخية والاجتماعية.

هكذا تصبح الخشبة، من اللحظة الأولى وحتى النهاية، مختبرًا للوعي، حيث تتقاطع السياسة، النفس، والجسد، وتتصادم الذكريات مع الرغبات، ويصبح التفاعل بين المتلقي والنص تجربة معرفية مستمرة، تحفز التساؤل، وتعيد إنتاج حس النقد الذاتي والجماعي في قلب المكان والزمان المسرحي.

إنه نصّ يقوم على تقويض البنية المعيارية لسرديات الضحية والجلاد، وعلى فضح التواطؤات الصغيرة والكبيرة في الحياة اليومية. النص هنا يعمل مثل مشرط في جسد المجتمع، لا ليعاقب أو يدين، بل ليكشف ويعرّي ويضعنا أمام حقيقتنا الأكثر فوضى. اللغة في النص هي لغة مأزومة، مشروخة، تتكلم بلسان الحياة لا بلسان البلاغة، لكنها في الوقت ذاته تحمل انزياحات شعرية دقيقة تجعل التجربة النصية مزيجًا من السرد الجمالي والحفر الاجتماعي العميق.

ومع أن النص يمثّل بنية قوية، فإن الإخراج في (الجدار) هو الذي يمنحه فضاءه الوجودي. المخرج المفكر(سنان العزاوي) في هذا العرض، قدّم أحد أكثرواهم اشتغالاته نضجًا وقدرة على تطويع الخشبة، ليس بوصفها مكانًا، بل بوصفها بنية مرنة تتغير مع كل شخصية، ومع كل لحظة، ومع كل جرح. حيث لم يقدّم (العزاوي) النص كما هو، بل أعاد كتابته على الخشبة عبر الصورة، والحركة، والضوء، والصوت، والكتلة. وهو يخلع عن المسرح جلده اليومي، يفتحُ عينه على عالمٍ يتشكّل من تكرار الصرخة. إخراجه ليس صناعة، بل طقس؛ وليس هندسة، بل تحويل الوجود إلى رؤيا. يضع الجسد في مواجهة ذاته، ويُصغي إلى ما يقوله الصمت حين يصبح أعمق من الكلام. المسرح هنا فضاءٌ يُعاد ترتيبه كأنه حلم يتكسّر، كأنّ الجدار ليس حدًّا بل جرحٌ مفتوح في ذاكرة المكان.

لقد بنى ميزانسينًا يقوم على التوازي بين الثابت والمتحرك، بين الظاهر والمظمر، وبين الممثل وجسده ككيانين منفصلين ومتحدين في الوقت ذاته. إن طريقة عمله مع الممثلين أعتمد على نظام عرض أدائي كامل لايعتمد التمقص او السرد بل يلوج في السايكولوجيا الوصفية, فهو يجعل الممثل يخرج من منطقة الشخصية بوصفها حكاية، ويدخله في منطقة الشخصية بوصفها علامة، دالًّا، أثرًا، أو بقايا ذات تبحث عن شكل.

فمن خلال إخراجه يتحويل النص إلى تجربة حسّية تقف بين النقد الاجتماعي والتأمل الفلسفي. فهو يعيد ترتيب العلاقات بين الشخصيات، بين المكان والإنسان، بين الضوء والجسد، فيشتغل على النص كحقل تتجاذبه الرغبة في الهدم والرغبة في الكشف. ومن هنا ندرك التوافق الكبير والعضوي في الوعي وفي الأستدارك المفاهيمي بين (المؤلف والمخرج) كشريكين اساسيين في مشروع العرض، يجمعان شركاءهم الآخرين لبناء تجربة مسرحية فائقة الخصوصية و التفرد في محتواها الصادم و نظام عرضها المتقن ومتن نسيجها الركحي (الفكري ،البصري ، السمعي، الحركي، الزمني) المذهل..

في هذا الإطار، يستثمر (العزاوي) المسرح كفضاء للمقاومة الرمزية، محولًا الخشبة إلى فضاء بيني مركب يتقاطع فيه أثر الماضي مع استمرار تأثيراته في الحاضر، بما يتجاوز التجربة الزمنية الضيقة للشخصيات. إذ لا تتحرك الشخصيات ضمن الزمن الدرامي فحسب، بل ضمن أثر كولونيالي تراكمي، يتجسد في شبكة العلاقات غير المتكافئة بين السيد والعبد، المركز والهامش، القوة والضعف. هذا التراكب الكولونيالي ليس مجرد خلفية موضوعية، بل يشكّل نمطًا معرفيًا وسلوكيًا يحدد حركة الشخصيات ويكشف الآليات الداخلية لاستدامة الهيمنة الرمزية.

ويكمن تجليات الأبداع الأخراجي في قدرته على أن يشكل فضاءً تحليليًا تفاعليًا، يجمع بين التجربة الفردية والخبرة الجمعية، حيث تتقاطع الذاكرة الشخصية مع الوعي التاريخي للمجتمع. الشخصيات في هذا العرض لا تعمل كوحدات مستقلة، بل كعناصر متشابكة ضمن نسيج جماعي متكامل، تتقاطع أصواتها مع صمت الجماعة، وتشكل جسورًا بين زمن الغياب وزمن الحضور، مما يحول التجربة المسرحية إلى حقل معرفي-رمزي يمكن من خلاله دراسة عمليات الهيمنة، المقاومة، والتشكل الاجتماعي.

في هذا الإطار، ينجح العرض في أن يكون سياسيًا دون الاعتماد على الخطاب المباشر أو الشعارات السطحية، وفلسفيًا دون الانزلاق في التنظير المجرد، وإنسانيًا دون الوقوع في الميلودراما المبالغ فيها. تتشكل البنية الدرامية من تداخل الأبعاد الفكرية والجمالية، والمستويات الرمزية والمادية، والحركة والإيحاء البصري. كل عنصر في فضاء الجدار يمثل مؤشرًا على التاريخ، الذاكرة، السلطة، وقيود المجتمع غير المرئية، محولًا الخشبة إلى جغرافيا رمزية لدراسة العلاقات المعقدة بين الفرد والمجتمع، بين القيد والمقاومة، بين الحاضر وامتدادات الماضي.

ومن خلال هذا الاشتغال، يتحوّل (الجدار) إلى نموذج حي للمسرح العراقي الجديد، يعيد صياغة العلاقة بين التصميم الفني والمضمون، بين الأداء والمفهوم، بين التجربة المحلية والانفتاح على السياق العالمي، ويتيح إطارًا معرفيًا لفهم التفاعلات المعقدة بين السلطة، الثقافة، والفعل الفردي في البنية الاجتماعية.

أما السينوغرافيا، من خلال تصميم الشريك الثالث والعضوي المبدع (علي السوداني)، فهو الراوي الذي لا يتكلّم لكنه يغيّر مسار المعنى. السينوغرافيا في (الجدار) لا تُمارس الخداع البصري ولا تنحاز إلى التقشّف الشكلي، لكنها تنبع من ثراءٍ ماديّ محسوس يتصاعد في طبقات من المعنى، حتى يغدو كل عنصر فيها طاقةً مُولّدة، لا زينةً مُضافة. فالجدار المتحرّك، الذي يتبدّل بين الارتفاع والانغلاق والانفراج، ليس ديكورًا يُستبدَل، بل كائنٌ معماريّ حيّ يُعيد تشكيل المكان لحظةً بلحظة، كأنّه نبضٌ مرئيّ للسلطة وهي تُعيد رسم خرائط العيش والخوف على أجساد الشخصيات. أمّا الأبواب المتعددة، فليست منافذ خروج، بل علامات وجودية تتكاثر دلالاتها: بابٌ يفتح على وهمٍ لن يتمّ، بابٌ آخر يلتهم محاولة الهرب، وثالث يتحوّل إلى فخّ بصري يفضح هشاشة الجسد حين يختبر حدوده.

هذه البنية التي صاغها (علي السوداني) ليست خلفية مسرحية بل جسدًا يحتضن خرابًا أنطولوجيًا؛ إذ تحاصر الجدران الثلاثة الشخصيات كما لو أنها تحاصر وعيها، بينما تفتح الشقوق والأبواب المغلقة منافذ وهمية نحو فراغ نفسي متسع، وليست منافذ عبور، بل مجازات عن القدر المُغلق، عن الأمل الذي يتسرّب ولا يتحقق، عن التطلّع المكبوت والطرق التي تُفتح لتقود إلى العدم. حيث يتردّد فيه صدى الأسئلة أكثر مما يتردّد فيه الصوت. كل زاوية مظلمة هنا تُحاكي فجوات الوعي التي تركتها الكولونيالية في الذاكرة الجمعيّة، وكل باب يُفتح ويُغلق يعكس محاولة تفكيرٍ خائبة، أو رغبة في الانفلات من قيودٍ اجتماعية رسّختها عقود طويلة من الخضوع والإكراه.

الإضاءة الباردة، القادرة على تحويل الظلّ إلى جدار ثانٍ، لا تكتفي بالإبانة، بل تستجوب حضور الجسد وتختبر صدق أفكاره. الضوء ينساب بين طبقات العمارة المتحوّلة، يعجن حوافّ الجدار، يخترق الشقوق، ويحوّل كل انتقال للكتلة المعمارية إلى حدث درامي مزدوج. والظل، حين يتقاطع مع هذا الضوء، يتحوّل إلى معمار موازٍ؛ جدار يتنقّل، يتلملم، ويكشف عمّا يختبئ تحت الحركة الميكانيكية من قلقٍ إنسانيّ مكثّف.

الصوت، بدوره، هو ذاكرة هذا الفضاء. إنّه ليس مؤثرًا خارجيًا، بل أنينٌ متأتٍ من عمق الجدار نفسه، كأنّه يعيد تشكيل الفقد المتراكم خلف الأبواب المغلقة. الديكور هنا يشترك في فعل المراقبة، فهو عمارة ترى وتُرى، وتتحكم بحركة الشخصيات كما لو أنها تمتلك السلطة على مصائرهم.

وفي هذا التنظيم، يتقدّم الممثل بوصفه مفردة سينوغرافية كاملة: جسدٌ يتّسع ليصبح امتدادًا للجدار حينًا، ونقيضًا له حينًا آخر، كتلة يعيد الضوء نحتها باستمرار، فتتحوّل الحركة الجسدية إلى كتابة ضوئية متكررة ومتحوّلة. أحيانًا يصبح الممثل بابًا بشريًا: حدًّا بين الداخل والخارج، بين الخضوع والرغبة في الانفلات، بين الصمت والبوح.

الأزياء تتقدّم كعلامات بصرية غير استعراضية، كل قطعة قماش تحمل أثر قيدٍ اجتماعيّ أو ندبة رمزية. وعندما تظهر الأقنعة، فإنها تحوّل الوجه إلى صفحة تُعرّي بدل أن تخفي، وتحوّل الممثل من فردٍ إلى علامة تتكثّف فيها الدلالة. وتعمل المجاميع البشرية كنسيج متوتر يعيد هندسة الفضاء، تُولد من حركتها نحتيةٌ سيميتريّة تُذكّر بأن السلطة قادرة على بناء نظامها حتى من فوضى الأجساد.

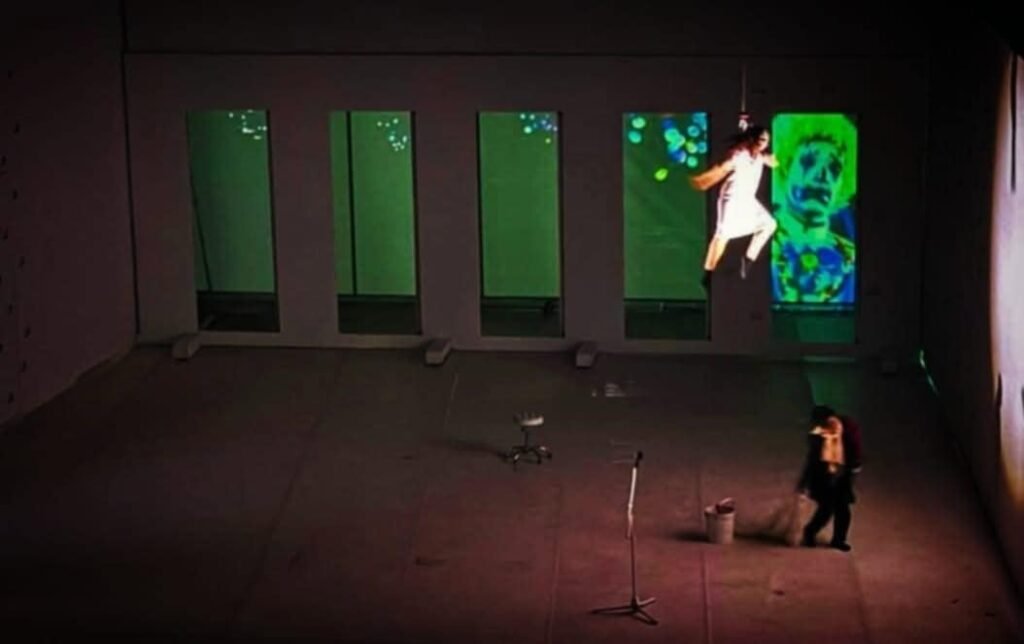

وتتسع السينوغرافيا بدخول المقاطع الفيلمية والداتاشو، لا باعتبارها تقنيات مضافة، بل فنونًا مجاورة تُنسَج في العمارة البصرية. الصور المسقطة لا تزيّن، بل تُضاعف الزمن وتربط الحاضر بماضٍ يشبهه. إنّها طبقة ثالثة بين الجدار والممثل: ذاكرةٌ مرئية تتقاطع مع ذاكرة الجسد، مرايا عابرة تُعلّق الحاضر على شاشة وتُعرّي تكرار القمع عبر التاريخ. هنا لا يعود الجدار مادة فقط، بل صورة عن مادة، وذاكرة عن صورة، وعلامة عن سلطة تستنسخ نفسها.

وعند تقاطع المعمار المتحرّك، الأجساد الجماعية، الضوء، الأقنعة، والصورة المسقطة، تتبلور البنية الفوكوية للضبط والمراقبة:

فضاءٌ يعيد هندسة نفسه بلا انتهاء ليذكّر الجسد بأنّه مراقَب، وبأنّ كل باب ليس مخرجًا بل اختبارًا لسلطةٍ تتكاثر في الجدار، وفي انعكاس الجدار، وفي الصورة التي تراقب قبل أن تُراقَب.

وفي الطبقة الأخيرة من هذا التكوين، تنبثق اللامرئيّة بوصفها مركز ثقل العرض: تصاميم ضوئية تبرز الظلال أكثر من الأجساد، كأنّ الكولونيالية لا تظهر في الأشياء بل في ظلالها، لا في حضورها بل في ارتجاف الغياب الذي تخلفه.

هكذا تتبدّى السينوغرافيا في (الجدار) بوصفها جهازًا بصريًا معرفيًا، لا يحتضن الفعل المسرحي بل يخلقه، ويمنحه عمقه الوجودي، كما لو أنّ الركح نفسه يتحوّل إلى كائن واعٍ يدوّن، ويراقب، ويُدين.

إنّ مسرحية (الجدار)لا تتعامل مع البنى الاجتماعية كما لو كانت طبقات يمكن تقشيرها، بل كما لو كانت جلودًا أسطورية تنمو على الجسد والذاكرة معًا، وتشدّ الذات إلى عتمتها الأولى. فهي تبدأ من تفكيك الذات لا بصفتها كيانًا فرديًا، بل بصفتها أرشيفًا للخطيئة والرغبة والرعب، ثم تمتدّ، كجمرٍ يتقد تحت الرماد، إلى المجتمع بوصفه المهجع الأول للعطب، قبل أن تهوي على النظام كيدٍ تفكّ أقنعة التشريع الخفي للعنف، ثم تمسّ أخيرًا لُبّ البنية الكولونيالية التي لا تزدهر إلا فوق الخراب المتوارث والروح المكسورة. إنّها ليست رحلة بحث، بل رحلة تعرّي السؤال نفسه؛ نفقٌ يهبط لا نحو الإجابات، بل نحو هاوية الأسئلة وحافّتها الراجفة.

والسؤال الذي تبذره المسرحية في وعي المتلقي ليس سياسيًا ولا أخلاقيًا تمامًا، بل هو سؤال الميتافيزيقا التي تتخفّى في بنية الجماعة، سؤال الظلّ الذي يحرس الكارثة:

كيف لمرآةٍ يخشاها مجتمعٌ بأكمله أن تعينه على صدّ الوجه الأشرس للكولونيالية؟

كيف لجسدٍ يتستّر على قبحه الداخلي أن يقف في وجه قبحٍ أشدّ فتكًا، وأبرع في إعادة نحت أشكاله؟

في هذا السياق، يتحوّل الجدار إلى استعارة كونية: جدار الذات التي تنكر جرحها كي لا تنفجر، وجدار المجتمع الذي يحرس عماه كما لو كان نورًا، وجدار النظام الذي يمجّد خوفه ويصيّره قانونًا، وجدار الكولونيالية التي لا تحتاج سوى شقٍّ يسير كي تتسرّب منه وتعيد ترتيب الخراب. وبهذا، لا تعرض المسرحية أجوبةً، بل تمنح المتلقي إحساسًا مرًا بأنّ مقاومة الخارج تبدأ من ذبح الداخل فوق طاولة الحقيقة.

إنها تصرخ، بصمتٍ كثيفٍ وقاسٍ، أن مجتمعًا يهرب من مواجهة ظلاله لن يواجه إلا ظلالًا أشدّ طولًا، أشدّ ظمأً، وأكثـر قدرة على ابتلاعه. وكل هذا يتجسد في أشتغالات المبدع (علي السوداني) في تصميم السينوغرافيا وفق رؤى المخرج الشريك (سنان العزاوي) .

وعلى مستوى الأداء، كشف الممثلون ــ فردًا فردًا ــ عن قدرة مذهلة على حمل هذا التوتر المركب. فالممثلون في (الجدار) ليسوا مجرد أجساد على خشبة، بل أصداء تتحرك داخل جدار الذاكرة، كهوف متحركة تتنفس الألم، شروخ تنبض بالاختلاف، وتصدح بالصمت في الوقت ذاته. كل حركة، كل ارتعاشة، كل صرخة خافتة أو انفجار مفاجئ، تصبح خطابًا حيًّا، لغة تُقرأ بالجسد والروح، لا بالكلمات وحدها. و يتصدر المتألق (يحيى إبراهيم) المشهد المسرحي كجسدٍ يعيد قراءة مفاهيم السلطة والهوية عبر تحوّلٍ صادم، لكنه ليس صدمة بقدر ما هو تفكيك. يظهر جسده كوثيقة سياسية، كمرجعٍ نقدي يفضح سرديات الهيمنة الأخلاقية والاجتماعية. فتحوّله ليس حدثًا، بل مجاز عن الجسد المقموع، عن المدينة التي تبني جدرانًا لاحتواء الاختلاف ثم تدفن خلفها ضحاياها. أداؤه هو تفكيكٌ للمسكوت عنه واحتجاجٌ على الصمت بوصفه صورة من صور القمع. حضوره الرجولي، يتجاوز المظهر الخارجي، ليصبح حاملًا مزدوج المعنى: جسدًا متحركًا للنص، ورمزًا حيًا للصراعات النفسية والاجتماعية.

أداؤه للشخصيات المتعددة (الشاذ جنسيًا، القواد، الزوج المغتصب) يتعدى حدود التمثيل التقليدي ليصبح قراءة مسرحية دقيقة للعلاقات بين الفرد والمجتمع، بين الحرية والقيود، بين الرغبة والتاريخ الاجتماعي. كل شخصية ليست مجرد كيان مستقل، بل طبقة ضمن بناء اجتماعي ونفسي مركب، تتفاعل مع الزوايا والشقوق في فضاء الجدار، فتكشف عن التوترات الرمزية العميقة، وأثر القوى المهيمنة على تكوين الهوية والرغبة.

بهذا الشكل، يصبح الأداء اللافت للقدير(يحيى إبراهيم) أداة تحليلية وتجريبية، تجمع بين الفعل الجسدي والدلالة الرمزية، بين التجربة الفردية والذاكرة الجمعية، بين الحركة والعمق النفسي، لتتحوّل خشبة المسرح إلى فضاء متعدد الطبقات يقرأ النص والجدار والمجتمع في آن واحد، ويتيح رؤية شاملة للعلاقات المعقدة بين الشخصيات والسلطة والرمزية الاجتماعية

اما المبدعات ( آلاء نجم، لبوة عرب،اسراء العاني، رضاب احمد، ريهام البياتي، نعمت عبد الحسين،رنا لفتة، زمن الربيعي، فيروز طلال، اماني حافظ، شيرين احمد، عبير الخفاجي) فهن يشكّلن شبكة جسدية معرفية تتجاوز مجرد التمثيل الخارجي لتصبح مساحة تواطؤ بين العقل والجسد، وفق مقاربة السيكولوجيا الوصفية التي تركز على الإدراك الجسدي للخبرة النفسية وتجليها في الأداء. كل حركة، كل التفافة، كل ارتجاف للعضلات، تُقرأ بوصفها استجابة معنوية للنزاع الداخلي، مكاشفة للاضطرابات النفسية الناتجة عن العنف الاجتماعي والجماعي، وكأن الجسد يتحوّل إلى سجل حي للذاكرة العاطفية والجنسية والجسدية.

الفنانة (آلاء نجم) على سبيل المثال، توظّف خطواتها وامتدادات جسدها كـ طقوس استعادية، تحاكي نزاع الذات مع أثر الصدمة، فتصبح الحركة لغة وصفية تعكس الصراع النفسي بين الرغبة المكبوتة والخوف المتأصل. الرائعة (إسراء رفعت) عبر صمتها المكثف وانكسار جسدها، تقدّم دراسة في التوتر النفسي والاغتراب الداخلي، حيث تتحول الأعضاء المرتجفة إلى علامات وصفية تعكس اضطرابات الهوية والحضور النفسي في فضاء محاصر. والممثلة (رهام البياتي) في تجسيد الألم الأمومي الموروث والمعاش، تستخدم الجسد كمجال لتثبيت التجربة الزمنية للصدمات الماضية والحالية، فتصبح انحناءات العمود الفقري والانزلاقات الحركية سجلًا وصفياً للصراع بين رغبة الحياة وانطفاء الأمل.

في المقابل، الفنانة (نعمت عبد الحسين) تقدّم أداءً أوبراليًا، يوسّع المجال النفسي والجسدي لتصبح الصوت والجسد متوازيين في إنتاج الدلالة الرمزية، وكأن الصوت الأوبرالي نفسه يشكّل امتدادًا للصراخ المكبوت داخل الذاكرة الجمعية. وصوتها ليس مجرد نغمة بل صرخة الهيمنة الكولونيالية المتمثلة في السلطة الرمزية. كل تصعيد صوتي، كل نفَس مرتفع، يعيد إنتاج العلاقة بين القهر والاختيار، بين الحرية والقيود، ويحوّل الجسد المسرحي إلى لوحة حيّة للهيمنة والتمرد والمقاومة الرمزية.

المهرج والمجاميع لا تقل حضورًا؛ حركتها المتزامنة، تنفسها الجماعي، وقفتها الموزونة، تجعل الركح نحتًا حيًّا للإيقاع الرمزي، جسد المجتمع على هيئة لوحة متحركة، حيث الصمت جزء من الحوار، والضوء والظل خطوطه، والانفعال الفردي يصبح جزءًا من النسيج الكلي للعرض.

وفي هذا العالم المشحون بالرمزية، يظهر( الجوكر) الذي يجسده الممثل(دريد عبدالوهاب)، صامتًا لكنه حاضر بالتهديد، عبثيًا لكنه مُهيمن، مرآة للسلطة الكولونيالية المتخفية في كل زاوية من الركح. صمته ليس غيابًا، بل حضورٌ ثقيل يوجّه الأنظار، يفرض التوتر على المشهد، يقطع المسافة بين الفرد والجماعة، بين الصخب والصمت، ويصبح ظلًا حيًّا يراقب ويعيد تشكيل الأحداث من الداخل، مجسدًا الجانب الساخر والمهدد للهيمنة التي تتسلل عبر الزوايا المخفية للجدار والوعي الجماعي..

الموسيقى في (الجدار) ، من تأليف (رياض كاظم )وعزف (أميرة عز الدين)، ليست مجرد خلفية، بل محرك جمالي للزمن الداخلي للعرض. الصمت الموسيقي والانفجار اللحظي يتقاطعان ليصبح الإيقاع خطًا دراميًا موازيًا لحركة الجسد والضوء والظل، يحدّد انكسارات الوعي ويمنح الجدار نبضًا رمزيًا.

والكيروكراف من تصميم المبدع (عليّ دعيم)، يتحوّل إلى لغة فلسفية مكتوبة على الهواء. الانحناء، الانكسار، التسلق والانزلاق ليست حركات تقنية فحسب، بل مقاومة رمزية تُعيد إنتاج الوعي بما يُمحى اجتماعيًا: الألم، القمع، والقيود المفروضة على الرغبة والوجود. الحركة هنا ليست أداءً منفصلًا، بل خطاب جسدي متشابك مع الجدار، الضوء، الصوت، والذاكرة، لتصبح كل اهتزازة عضلية شهادة على التاريخ والمجتمع والهيمنة.

أما تصميم الأزياء الذي قام به ( زياد العذاري) وال ماكياج ل( بشار فليح) ، فهما جزء من الخطاب الكولونيالي نفسه: وجوه شاحبة، عيون معتمة، خطوط متكسرة تشير إلى التعب المتوارث، إلى الشقاء الذي لا يتعلق بالشخصية وحدها بل بالمجتمع بأسره. الأزياء دقيقة وغروتسكية، وكأنها تُعيد إنتاج طبقات اجتماعية مسحوقة فقدت لونها تحت ضغط التاريخ.

لقد نجح المخرج المبدع (سنان العزاوي)مع شركاءه في هذا العرض ، في تحويل عناصره الفنية إلى منظومة واحدة ومع كل هذه العناصر،وكل تلك الجهود الفنية والتقنية والانتاجية الضخمة، فإنّ ما يجعل (الجدار)علامة بارزة في المسرح العراقي هو أنّه يقدّم قراءة نقدية شجاعة لتصدّعات المجتمع. بلغة ركحية فائضة الجمال ومعاصرة وبينما يغادر المتلقي القاعة، فإن ما يحمله معه ليس (أثر عرض)، بل معادلة: أنّ الجمال يمكن أن يكون أداة نقد، وأن الشجن يمكن أن يتحوّل إلى تمرّد معرفي، وأن المسرح قوة قادرة على فضح صور الاستعمار التي تلبس أقنعة الحداثة، وتستقرّ في اليوميّ، في أخلاق الطاعة، في التراتبيات العائلية والمهنية، وفي الفكرة الرائجة عن (النجاة بالصمت).

وهكذا يغدو (الجدار) نداءً إلى مساءلة الإرث الرمادي الذي خلّفته الكولونيالية، وإلى تفكيك الحضور الخفيّ لظلّها في حياتنا المعاصرة، بهذا تتحوّل الخشبة والجدار إلى مساحة تجريبية للفكر والإحساس معًا؛ ليس مجرد حدث مسرحي يُشاهَد، بل حدث يقرأنا نحن، ويعيد ترتيب وعيّنا، يضعنا أمام انعكاسات وجودنا في العالم وفي ذواتنا. فالجدار لا يمنع، بل يفتح الأفق: لنرى ما خلفنا، وما أمامنا، وما تحت أقدامنا، وهكذا، لا يقدّم العرض تأويلاً للواقع، بل يتيح للمتلقي أن يعيش ظواهره؛ يتلمّسها، يصغي إلى توترها، ويعيد من خلالها تشكيل وعيه بالسلطة والذاكرة والجسد والحرية.

و يظل (الجدار)علامةً لا تُقاس بالنجاح الفني وحده، بل بقدرته على إعادة تعريف النجاح ذاته، على تحويل العرض من فعل تقني إلى تجربة وجودية. إنه عرض يعيد للمسرح العراقي حضوره كفضاء ذا ذاكرة، وجماليات، وجرأة، كمساحة يُعاد فيها اكتشاف العلاقة بين الإنسان والعالم من جديد.

العرض يفتح باب المساءلة والشكّ والتأمل، ويخلق لغة جديدة للبوح، ولغة جديدة للمواجهة، لغة تختصر بين الصمت والصراخ، بين الظلّ والنور، بين الجرح والرؤية.

إنها تجربة تُعاد فيها كتابة العالم، لا عبر الفكر المجرد، بل عبر انبثاق الظاهرة في شكلها الأولي، كما تُعاش، وكما تترك أثرها في الوعي قبل أن تُؤوَّل..

وتلك هي القدرة العليا للمسرح: أن يجعلنا نرى ما نجهل رؤيته، وأن يجعلنا نسأل، حتى حين لا نجد جوابًا، فنصبح أكثر وعيًا بما نحن عليه، وما قد نكون عليه.

- هذه المقالة تنشر احتفاءا” بتتويج (مسرحية الجدار) انتاج : دائرة السينما والمسرح- الفرقة الوطنية للتمثيل ، بجوائز ذهبية وفضية في مهرجان ايام قرطاج المسرحي الدورة 26، وهي عن مشاهدتي لعرض المسرحية يوم 11 | 12 | 2024 على خشبة مسرح الرشيد ضمن الدورة الخامسة لمهرجان بغداد الدولي للمسرح..